�����s�m

�@

�����s�m��W�d��m�A��O�������d�����~�����s�q�Ƨd��ӥH��W�R���C��]�m�����P��u�d���ƥ�v�P�v�ꤣ�šA�D�����70�~��٬��y�����s�m�z�u�Φܤ��C

�����s�m�O�Q�ڪ��j����A�̦��즹���Q�ڦ��b��3,000��4,000�~�e�w��F�x�W�o�Ӭ��R���p�q�C�Q�ڬ۫H�ڤH���O�ѹQ���ѯ�HAMO�гy�H���ƪ��C�y�Ǧ��b�ǻ������j�x�����e�A�Q�ڤH�w���D�b�ūn����@�a�A�d�ʦ~�Ӫ�����E�p�A�̫�w�~��{�������s�s�P����ˡB�B���ˤW��y��C�Q�ڡA�o�@��H�f�����d�h�H�����s�ڸs�A���~���D�b�A�{�����˪L�̡A�b�L���гy�W�S���ͬ����ǡC�L�̪��ǻ��B�����B�q�R���_�������~�ǵۥj�ѳ�����ơA�ڤH�o�X�Ӫ����Ѥ��b�ʮ�A�ܤ��̵M��@�W�ߦa�b�����s�j���ۡC

�Q�ڪ�������ơA���|�����s���s�L�˨��A��̩����̡ۨA�ӹQ����ơA���~����X�x�U���U�V���~��ģ�۪����s�j�a�I�@�@

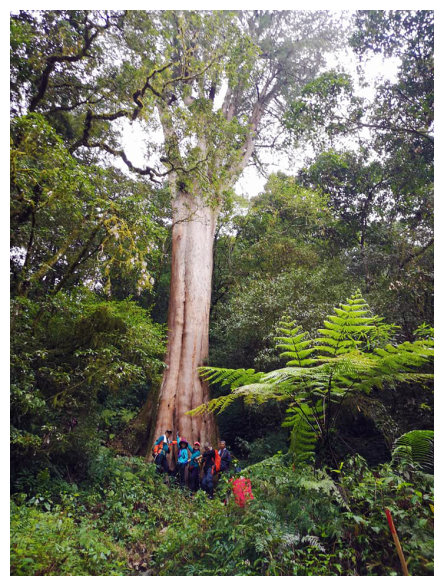

�����s�m�A�O�Q�ڪ��@�~�a�C���C�ӹQ�ڧ����A�b�Q�ڪ����s��̡A�h�O���ݹF���B�S�I���G�Ӥj���C�Q�ڥ��骺�ڸs��ơA��_�F���������K�������ʡA�p���̥H�j�������ߡA�C�{���ɲ����A�������ڰʭ��@�����|�C�ӨC�ӳ����U���S��A�s���F�R�쨦�����B���s���D�F�B�ֳ�������B�ӦN����s�K�K�ϩ��b�����s���C�Ӯp�j����B�A���_�����a���n�X�۵ۯ����ǤU���q�C

�t�@�譱�A�q��v�ɴ����F�B����Ӷ}�P�������s�K���A�h��_�F�u�~���۵M�����C�����s�˪L�C�ְϪ��]�m�A��X�B�����B�����B�˪L�B���K�K�������[��@���C������s�ݤ�X�����A�O�\�h�H���ȹC�M��W���藍�i��|�����ءF�ӨC�~��u�A����������ơA�]�`�O�ި���a�a�����H��C�����s�������A�s���C���A�b�U�ح����e�Z�B��v�@�~���A�`�O�������s�������C�u�@�G�T�A��x�W�A�x�W���y�����s�I�v�q�����s�m���B�Ÿq�H�A��x�W�H�A�۰_���`���a���I�ޥH���ƪ��߱��C

�����s�m�����n���Ÿq�����������@�A���Ҥj�����ݩ�����s�ߡA�u���F���p���ݩ�ɤs�s�ߡC�����s�s�ߥH���[�b���P�ɤs�۱��A�O�ɤs����t�A�ѤӪZ�y�s�B�j��s�B���s�B�ۤ��s���Q�K�y�D�n�s�r�c���A�O����ˡB�K�x�ˡB�����s�˳o�T�j�e�y���o���a�C

�����s��a����z�B�ҤU�֦�50�h�����B�D�A�b�����s�m���N���F�@�b�A�ӳo�ǨB�D�S���G�b�U�ӳ������A�u�S���|�Ӳ֤S�U���S�⪺�B�D�A���o���C�Ȫ�h���S�h�Ѽƪ��ɶ��@�@�~�|�C

�ԲӦ�{(103/02/21-23 & 105/11/26���I)

(�F����)

�F�������G�O�Q�ڳ�������Ƥ���(�����s�����ܥ۴�/�k��169���D (�F������)/34K�B�Y�O�C)�A��O�����m��F���ߡA�{�b���O�Q�ڤH�~���̦h���a��A�]�t���F���ίS�I���G�j���C�����|�O���w�ڡ]kuba�A�k�H���|�ҡ^�B�a�ΡA�O���a�̨�N���ʪ��a�СA�Q�ڪ����j����]�h�b���|��C��O�����s���Ҿn�a(�{�w�E��ֳ���)�A��a��ج��Ϯ��]�B ���B�C�ȪA�Ȥ��ߡB�Q�ڤ媫�]�C ����e���ٳ]�����饫���A���ѷ��a�����η��u��菓�C(���G���F���۹Ÿq�������e�������e���A��169�u�Y�����_�A�i���槕�����s������x18�u76.3K�Q�r���������B�k�U���10���������~�D���g�ڨF�R�B�S�I��������F/�t�@���p�����~�D���O��x18�u61K�[�o���B�U�g�u�C�a���Q�ڤ�ƶ���B�����P�������~�D��13K��W��169�u41K�B)�C

�C�~8-10��ӥi�ݨ�F���a�ϩ~���n�ͳ��ͷR�ɤl���u��

(�R�ɤl���h���n��)

(½��N�ݨ��ح��i�|���R�ɭ᪺�ؤl�F)

��ĵ�x�J�١G�O�ɤ馡�ؿv�A�y���۷��嶮�A�ĥη��a�̤쿳�ءC�ڻ��G��v�ɴ��A�Q�ڤH�M�饻�����Y�۷��}�n�A�Q�ڤH�٤�H���umaya�v�A�F���a�ϬO�饻�H�̦��]�ߡu�f���Ш|�ҡv������������A�O�Q�ڲ{�N�Ш|�����ҡC�C�Ȥ��ߴN�O���ɪ���ĵ�x�١A�o�]�O���x�ߤ@��b������a�Ϫ��u�O�]�v�A�Ψө۫ݫe�ӵ�������x���C���_�ᴿ���m���x��A�Ʀ~�e���s��סA�{�ȥ~���}����[�]�����@�����N�бJ�٤��}��^�C

�G�G�K�����O�F���F���������ߡC�O�W�D�岤�H�y����36�~�A�G���@�ɤj�Ե�����A�x�W�����饻�Ϊv�A���H���q���i�H�L�w�~�ַ~����l�A�S�Q��b����ԱѪ�����ҭx���A�k��x�W�A�����������g�õL������e�ӡA�d�o������͡B����D�A���ڮɴ��٭W�A��Ӧ]���l�p�Ϩƥ��D�����ξ��j���g�Ӻt�ܬ��x�W�H���q�s�_�ܼɪ��G�G�K�ƥ�A��Ӧ]�������ꪺ���i�A��������q���ꬣ���L��x�W�A�}�l�@�s�ꪺ���q�Z�O���G�j�O���βM郷�A�y���x�W�^�εL�d�H�����˵L�ơA�x�W�H�}�l�n�I��զ�M��Ψ�A���ܥx�W�H��X���������`�Ωl�N���F���V�G�G�K�����a�ݻ{�o���v�A�æb�U�a���ؤG�G�K�����O�H�������C�ì�x�W�H�ä��A���ۦP�����`�C�z

���ΡG���w�ڪ���A�Q�ڨC�Ӯa�x�����@���p���ΡA�{�Ȧs�@���ѹC�Ȱ��[�A�C�~7��p�̦�����A�`�n�H�p�̲��u�p�̯��v���ΡC

���e�F�B�D�G���F����p����(��169/33.8K)�A�B�D�����@�����A���t����100M�A������L���[�A���{�B���ӤW�A�̰��I���D�F�@�y�A�U�����~�D���i�k�ण��20���اY�O���e�F(�۶ǹQ�ڴ�����i�h�A����ƨ������A�ڤH�n�~�X���y�`�O�n���e�R�H���N���C)�C

�Q�ڦ۵M�P��Ƥ��ߡG���F����21��(�F����p��/169�u34K�B)�A�@�B�G�h�e�s�Ӽh���]�������s�F���C�Ȥ��ߪA�ȥx�B��ť���ߡB�Q�ڤ媫�νs´���~����ơA�O�`�J�{�ѹQ�ڤ�Ƴ̥D�n���@�Ӿ��I�C

Mayasvi�G�O�Q�ګD�`���t���Y �B��~�}�����u�Բ��v(���G�t���G���A���O�����ز��A�s�~�F�l�b�ۮa�p�̥Ф���§�C�t�@���ݷ��������A�C�~�p�̦����ɩ�±ڲ��ο�z�C)�A�D�n�O�u�����L�h���Ԫ��A�]����ë�N�өҦ����i�קK���ӧQ�v�C���H�O�ѯ����̰��ѯ�HAMO�B�x�ޭx�ƪ��x��iafafejoi�M�x�ޥͩR���q�R��bosonfihi�A�Ʀܥ]�A�Q�y�H�Y���Fhitsu�A�ҥH�������禳�u�ܻ�H�w��N�q�v�C���������D�`�h���T�ҡA�O���P��@�몺���ʡA����᪺�q�R���h�w��Ӧۥ|���K�誺�B�ͤ@�P�T�֡C�Ӳ{��mayasvi�y�Բ��z�����L�{�w�j��²�ơA�ȫO�d�U²�檺�u�ﯫ���v�B�u�ε����v�B�u�e�����v�B�u�����v�B�u�a���v�B�H�x�ʪ��u�ĭ����v�Ρu���~§�v�A�C�~2~3�붡��F���B�S�I����j����KUBA�]�k�l���|�ҡ^�����|��C

�ۤ��Ѫ��Bù�ޥ����ܰѻP���ʮɩҷ�

����G����169��39.2K�T�e���f�B�A���f��<�C�m�[�� ����>�лx�P�A�����p�W�Y�i���ϡA������A�Ȥ��ߥ��U��A������B�D�A¶�@����Q�����C����õL���ǡA�ӬO����ͺA�ܦn�A�C��`�]�iť��U�ذʪ��B�����j���A�A�[�W�g�D���j��v�������a�H���W�u����v�C��Ϩ��]�O�@�y�]�ƺ�n���S��ϡA���q�����A��a���Z�A�ٴ��Ѽ����D�ά~�ⶡ�A�O�ӹF�����ȹC���J���t�@���(�S��]�I�ο����۳�)�A�A�ȹq�ܡG0919-64033�C

������

��a(�i�a�q�u�B�q�O)

����(�����s���U���B�x�W�K���H����)

�����F�S��ϡG����169��33.5K�T�e���f�B�A���W�����e�F�����~�D����4.5K�B�A�]�O�S��̪��t�@��ܳB�A�q�ܡG0934-016033�C

�S�I���B�D�G���F���P�ӳB���U����150���زD�F�B(���S�I����V)�A����1100���ءA�ۦQ���L��W�Y���[�Ϥ��G���u�A�@���`�s�W�u�ܳ��ݲD�F�᩹�U�ܯS�I�������A�@�����U�L�����U�g�̤�s�A�W���S�I�������A�̦n�����k�N�O�ݫ��@��A�s���u���U��F�A�B��]�Ȼݤ@�Ӧh�p�ɴN���F�C�����I�i���K��S�I�����[�w��(�k�H�E�|��)�C

�F���Q���G���S�I���B�D���l(�F���P�ӳB)�A���촵��w���ˡA�y�촵��z�Q�y���N�䬰�� �N�A�ӥ��W�N�[�Y�O���N���y�s�ʪ��a��A�o��ĭ�õ۹Q�گ��_���ǻ��C�A�������B�šB�¬۶�����m�A�b�a�A���s�L����~�㪺�G���C�b���[�W���B�J��e����s�ҡB���N�B�D�B�s�ޡK���ʪ��C

�L�Ӭ¯���s�G�������s�m�S�I�� �����A�n�s�f���S�I���j�D�A�@���|��800�~�H�W�����̥���A�䤤���Ĥ@������]�~���Ӫ��A�K���Z���B���ֺܦ�z���ӡA�ӳQ�s�ͺ٤��u�Ӭ¯���v�C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�Ӭ¯����{]�C

�ճ����G�O�@�y�Q��Ѫ������A���S���ճ����D�P�C�G�H�A���w�Ȱ_�@�ѱ��X��A�٦��n�I恊�@�����\�J�C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�ճ�����{]�C

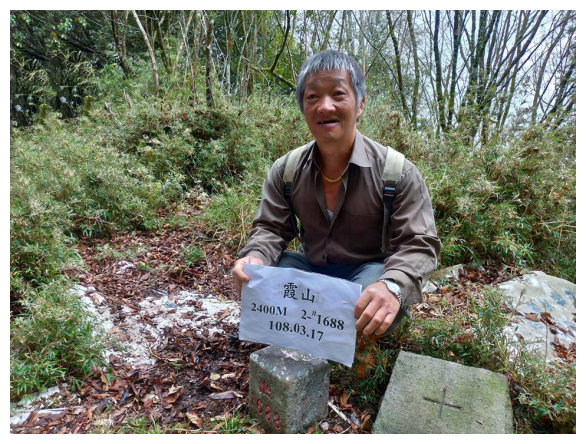

���s�G�������s�m�S�I�� �����A����2,400���ءA�s�������s��1688�����T���T���I��ۻP�@���s�r�˪L�T���I��ۡC�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���s��{]�C

�@

(����)

�Ŧⳡ���G���γ����O�۷��`�s������(�F�����A�`169�u�i�J ��50K�B)�A���O�ӿ�@�����A�]���A�o�̫O���۵M��l�������μ����M�����Q�ک~���A�ӥ��۩I�N�O�̦n����y�C���R�B�¾�B�ͺA�״I�A�����y�}�B�D�B�෬�B�D�Υ��۪O�B�D�A�i�R���ɨ��˪L�D���@�~�緽�C���]���C���A�ѤW�P�P�{�G�A�]�ūo�O�űo�o�G�A�ҥH�o�̦��u�Ŧⳡ���v���١C4�B5��}�l�N�O��ä��Ϊ��u�`�A�ѤW�P�P�P�a�W�ä��ۤ����M�A�D�`���R�C�o�ؿä��κ����h�F�ƤQ�ءA���a��a���A�����R�b���šA���~�����A�u�O�ƶq�h��A�ҥH�S�١u�P�������v�C�����º١u�����Q��ǡv�A��Y�u�q�e�m�Ŧ����a��v�A�۶Ǥ@�ʦh�~�e�A�o�̬O�@��ũm�y�H�o�{�ӻE���������A���_��~�אּ���Χ��C

���y�}�B�D�G���i���γ������e���a��A���G�ӥX�J�f�A���O��169�u49.8K�P50.2K�A���u���O���d�E��O�A����@���������סA�o�����ΡB���y�}�B�K���r�������[�C���G���y�}�ǻ��۴����@���ʤH�A�]�a���Ϲ�Ӹg�`�۬��ۻE�Ӧ��W�C

�K���r��

�෬�B�D�G���i���γ������e��A169�u49.25K�Ǫ��[���x�U�쨽�γ��������@�B���d�E��O���A����600���ت����סA���F��ѨӦ������i�ݥ~�A�]�i���ݾ�Ө��γ����A�ûP���y�}�B�D�۳s���C

�^§�ۡG���169�u49.5K�D�F�ǡA�b�q�����������W�A�Q�ڤH�|��@���j���Y�ѩ^�����A�g�L�O�ѥH���G�B�s�B���ϡB��������(�M�����x�W�H���l��---���H������)�A�H�O�ڤH���w�A�����x�W�H�������`�q�H�g�a���C

���۪O�B�D�G��γ����P���������B�D�����A�L���γ�����7�����Y�i��F�C�ԲӦ�{�Цۦ��s��[���۪O�B�D��{]�C

���¥J�s�G�а�1679M�A�s�������s��1187�����G���T���I��ۡA�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���¥J�s��{]�C

�@

(�ֳ���)

�ֳ����G�O�m�v�Ҧb�a�A�x18�u���槕�Y�F�A�W�����s���C�ȳ��|�H��槕�������𮧯� �]�]���W�ӤG���ΧN���������h���A���������i���İ_��A���k�U�i��F�����A����U�����¥J�C�^�C

�u�C�a���Q�ڤ�ƶ�ϡG���ֳ���127-2��(�Ÿq�������s�b�x18�u61K�[�o���e�k�U800���اY�F)�A��Ϥ����Ȧ��h���Q�گ�ΡA�٦��Q�ڻR�Ъ��t�A�O�ȹC�����s�C�ְϡA�`�J�A�ѹQ�ڤ�Ƥ@�B���i���L�����I�C

�鳥�P���G���鳥�P�����p���D��3K�B(�u�C�a���Q�ڤ�ƶ���U�h�����~�D���̧C�B)�A��V����ˤ�y�A�ȯ�q��p���A �@�ǴN�O�Y�N�o�Q���A�O�q���F���B���γ̻��̤p�����~�D���A�ȯ�q��p���C

�g�k�B�D�G�Ѧ̬v�˨B�D�P�֤s�j�D�X�١A�`���פT�������B�D�i�ɨ���˪L�D�B�ͺA�B�l��h��έt���l������A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�g�k�B�D��{]�C

�@

�]�ӦN���^

�s�����G�S�ٸt�s�U������---�ӦN�����A�i�ɨ��Q�ڤ�ƭ���e�{�B�^����s�ޥ��J���N�Ŷ��B����P�æ@�R�A�i���P�߱��P������O�C�ǻ�200�~�e�A�@��S�I�����y�H�A�]�l�v�s�ަӵo�{�F�@�������R�K�B�g��ΨU���g�a�A�L�յۺشӤp�̡A���������A�y�H�K��a�a���E���즹�w�~�A���[����A�\�h�ڤH�]�}�W�ӨӡA�b�o�ศ�a�ͮڡA�@�P�}���U�g�A�Φ��{�����ӦN�E���C

�����K�F���k���G���ӦN���F��B�˹ʹʮR�ˤW��A�O�@�B�q�ߦb�s�W���a�V�k���A�]�����L�Ŧ��q�v"�K�F����"���ҪO�A�a�դ]�p�K�F�����I��ɥb�I��S�X �������ҼˡA�]���ӱo�W�C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[鐡�F���ۦ�{]�C

�@

�]���s���^

�D�F�`�G���s������W�y�ɶ����z�A�۶ǬO �w�������y�F�G���ȧV�ڡz��~�a�A���s���O�����s�m�ߤ@�ĦX�Q�ڡB�~�ڡB���A�ڵ��h�کʳ����A�����H�֦�60�l�y�j�p�D�F�ӻD�W�A�ڤH�Y�y�o�s�ޡA�|�N�ް���b�D�F�W�A�P�˪B�n�ͤ��ɡA�]���Φ��W�S���D�F���ɤ�ơC�������h���N�~�ө��c�榳��u�¿}�B�W���o�B�@�ءB��y�B�˽s�B�T���~�A�C�ȥi�H�ۦ���ʡA�D�F�W���W�����ˡA�H���\�m�b�D�F���~�����J�B���J�����~�A�N�i�H�_�w���@��O�Q�ڤH�B���A�ڤH�B�e���H�B�Ȯa�H�C���s���~���]�D�`�n�ȡA�D�F�W�|���ۦ۲��h�l�����G�A�~�H�i�K�O���ɡC���B���b����z�D�F�v�ɡA�ҥH�Ӥ��[��A�i�H�ݨ�C�@�y�D�F���S��A�b�o�̳s����厠�]�O�@�y�ܦn�����N�~��I�ܯ��s���q�����s�������s���U�s���g�s����F�~�A�]�i�Ѥj�H�m���j�H��������129�u��23.5K�B�Y�F�A��֡C�t���s�]��129-1�u�i�q�������������L�ϸg���w�s�X�ҥP�ϦA�g84�ֳt���W��D�C

�D�F���Y�Q�����G�A�j�a�N���ΫȮ�F�C

�ݨ��a������k���J���A�N�N���o�a���D�H�O�~�H�C

�j�~���N�U�b�X�H

�s��

�h���N�~�ө�

�I���a��S�⪺�~�ⶡ

�٪��R�B�D�G�����s�������������A�`���׳s�P�����P�������@�ӤK�r�����B�D�u��2.3�����A�W���٬O���y�����w�ڪ��D�F�C(�Y���������P���A�h�W��400���ت��W�����N�i�U���^�{�A����@�����C)�A�o�̤]�O�ߤW�[�쪺���Φa�I�A �������x�W�������@�b�C

���Z�s�G�а�1602���ءA�s�����s��1686�����G���T���I��ۡB�s�r����ۤΤ������ϦU�@���A�����s���P�������R���L�Ϥ����A�n�s�f���h�B�A�Y��̪��Z�s�@�عA���n�s�f�_�n�A�W�U���ΤT�p�ɡF�ثe���u�E�]���d�E�쪺�u�{���i�椤�A�Y���Ӥ�᧹�u��A�ӡA���s�����Ȭ�0.5���A���ɱN�|�����@�y���˪s���C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���Z�s&�X�����W�s��{]�C

�X�����W�s�G�а�1824���ءA�s�������s��7540�����T���T���I��ۡA���Ÿq���s��������s�������A�s�r���{�n�䪺����P�ˤΰ��������R���L�ϡA�n�s�f����B�A�@�B�۪����s�m�s���������n�ҫ�貣�~�D���f�|�X�����@�ӥb�p��(���O1000��)�W��n�s�f(�Dz��½u��)�C�t�@�� �]�O�q���s�����Z�s�@�عA���n�s�f�_�n�A�@�먮���i�F�A�]����h�����[�I�i�ݡA�ӥB���{�ˡB��B���A�L��ͤ��W�A���N�|�����n�X�����W�s���s�ͭ���C ����Ӯɬ�8-10�p�ɡC�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���Z�s&�X�����W�s��{]�C

�@

�]�s�����^

�F�R�쨦�۵M�ͺA����G���s������(�����s�������s���k���i�F)�A�O�x�W�Ĥ@�y�ѥ������ʦӦ����ͺA����A�Ѥs�����ϵo�i��|�z�C�F�R�쨦���۵M�ͺA�ΡA�ר�O鯝���A�O�Q�y�N���u�u�������v�A�O�x�W�S���س����A�b�����Ӯg�U�A�K�i�H�ݨ��ȥզ⪺���{���_�����{�Ӥ����A�Q���}�G�C���K�K���a��A�F�R�쨦�Q�W�奨�j�۶����ұ��I�A�����W�W�ҫإߪ��a��N�o�˳Q���B�L���R���A���a��A�b�~���V�O���U�A�{�v���^�_�a�e�����C�Բ���ƽЦۦ��s��[�F�R�쨦��{]�C

���������B�D�G���F�R�쨦�P���γ��������A�����|�g�L���۪O�B�D�A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���������B�D��{]�C

�@

�]�Q�r���^

�����s�Q�r���ϡG�O�F�������B�ӦN�����ⳡ�������ө�����q�n�D�A�Ӥ饻�H���}�o�����s�L��A�إߴ˪L�K���C�K���P�B�D�Φ��Q�r���A�饻�H���W�Q�r���A�H�f�E�������٬��Q�r���C�����~���O�Ѵ˪L�K���D�Z�u�@�H���B�̸��d���u�H�B�y�L���u�@�H���զ��C�}�o���Ǭ��������X�ҡ]�{�w��ج��[���x�^�B�Q�r�������C�Q�r�����ѯ����J�٧����O�ѥx�W�̤�ئ��A�Ĥ饻�����c�ؿv�A��a��D���㦳����\�ΡA�������c�����a�O�Ωж��ⳡ���C�a�O�����O��O�سy�A�ж��ĩM���A���E�|�|�̡A�H�Ԫ��j���A���h�ª��Pı�C�Q�r���]�O�����s�����ۮ������s�˪L�C�ְϤ������p�s���A�����e�������ǡA����ت��j��������K���������A�q�K�`�Ჱ�}�A����i�����3�뤤���C

�̾B���s&�G�U�W�s�G�n�s�f�������s�����x18�u76.8K�B��81.5K��87K�B�A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�̾B���s�s���G�U�W�s��{]�C

�@

�]�פs���^

�����s�פs���ϡG�º١u�۹��L�v�A�|�P�s�s��¶�A�������@�֦a�A�䪬��p�J�L���C�ӥ��Z�A�S�a���W�h�j���q�ߨ䤤�A�H���o�W�A�|�P�ҥѤ@�d���إH�W���s�h�h����A��s�s���ߨ䶡�A������R���[�C�����������F�s�y�̸��o�Ӷi�J�פs���A�~���D�n�Ӧ۹Ÿq����p�B�稽�B���s���m���C�פs�۽L�������ۡA�פs�����S�٬����Y���A����פs�e�����������x�|��,���Y���B�@�ʾ��Υj���c���@�T�۵M���M���e���A�o�]�O�۽L���b�}����O�d�̧��㤧�B�A�b���i�ݥX�۽L���}�����쪺���Ҵ��H�A����N�l�]��F�ѯ����}�����ɪ��}���A�`��N�q�C

�۹ڨ��G����פs���A���ް��F�@�d�K�ʤ��ءC�۹ڨ��O�ѳs���N��C�ʤ��ت��j�����Һc�����S���⩥�e�ɡA��~�۹��L�ˤW��(�Y�M���ˤ�y)�A���Z�e���A���������]���e�����~�H�x���a�ʤp���Y�b�W��½�w�A�̫�Φ��ƥH�d�p�j�p���@���U�إW�}�A�����W�S���u�۬��v���[�C�����ݨӴN���O�A�a�Φ̪��ݸ]�A�ҥH�]�Q���a�H�s�@�u���ݸ]�v�A�ƹ�W�N�O�a�ξǸ̩ҫ����u���ޡv�C�o�ǹM�G���ɪ����ޡA���`���L�A�Y�ϬO�\�����]�@�˲����F���C�@�l�l�M�L�ẫ������A�B�D�z���A�A�[�W����a��M�͡A�L�콵��A�k�M�����s�̪��@�~�緽�C�u�x18���ٹD(�����s����)�W�s���ܥ۴�(�x18�u49�����B)������169�u�D���L�İ_��155���D�e��A�g�ӦN���פs�C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�۹ڨ���{]�C

�@

�]���L���^

�����s��a�˪L�C�ְϡG�O�x�W�H�@�ͥ��C�Ʀ������I�A�]�O�j���Ȩӥx���C���B�A�����\�h�ۦW���I�p�j�f��B�O���x�B�Q���](�������])�B���F��B���s�Ӫ���B��s�_�V�B�۵U�B�T�N��B�����c�B�T�S�̡B�H���B���Z�̡B���s�ժ��]�ίv���u�K���A�����s�]���P���Ѯ�ūצӮi�{�X�d�ܸU�ƪ������A��X�B�����B�����B�˪L�B�K�D�F�٬������s���_�A�ӥB�٦��\�h�}�G����c�A�ר�O���̻D�W�A�C�~���u�l�ޤF���h�C�ȡC�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�����s�C�ְϦ�{]�C

�S�I���j�D�G����6320���ءA�_�۩��A�ש�S�I��(�����s�˪L�C�ְϤj���e�k�����x21�u�A ��x18�u96.5K���۩����X�ҧY�F�C)�C�۩��ۥj�H�ӴN�O�α��ɤs�M�����s�����d�A�����Q�ڤH�}���B�D�ܦ۩��A�A�s�����[�ܥɤs���y�C��v�ɥN�B�D�Q��ج����s�u�K�D�H�Q���B���A�K�D��o����Y��������S�I���B�D����q�C�B�D�H�H�۪E�쬰�D�n�ا��A�C�j���ʤ��شN�]���@�y���ܼЩM��y���ȡA�b���~�ίS�I�����J�f�B�]���]����쪺��j�D�F�U�@�y�C�B�D���u�M�G�۫C�A�@�{���˪L�Χ���L�A�b��S�I�����J�f�B�٥i�H�ݨ�B�Ž��v���a�l�j��C�o���d��[�\�F���C���ު���l�L�������ۭ���~���B�����h�˪��Ӫ��A�]�P�ɳy�N�F�����״I�����Ͱʪ��귽�C�\�h��H����˳o�̬��̨ν�B�D�A�զյe�ܡB�s�������B�C�I�s���B�����ȡB���Y��K���������`�b���X�S�C�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�S�I���j�D��{]�C

����[���_�G�����[�b���B�A�O���n�ɤs�� �ߪY��ɤs�����δ��I�A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[���[���_��{]�C

��ɤs�B�F���s�G�������s�C�ְϩ����[�b������(�L�۩����n��)�A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[��ɤs�B�F���s����{]�C

�ۤs�B�ۤs�ޤ��D�G����ɤs�n�s�f�������A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[�ۤs�B�ۤs�ޤ��D��{]�C

�j��s&�ﰪ���G�������s�C�ְϤ��A�j��s�а�2,663M�A�������s�s�p�����̰��p�A�p�ʩ��Ʀ桭59�A�P�p��s�]�S�ٶ�s�^�b�����Ʈy�s�p�X�٧@��s�s�t�A�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[��s�ﰪ����{]�C

����s�G�n�s�f�������s�C�ְϤ��A�n�g�L�@�����O�@�ϡA�]�O�˪�緃�����ת��a�����u�������I�A�s�������s��1190�����G���T���I��ۡC�ԲӸ�ƽЦۦ��s��[����s��{]�C

�v�����ϡG�������s�����x18�u32K�B(���ݵf���mIJ�f�a��)�A�Ǻ��{�����s��a����z�B�A�O����98�~8��8�骺���ԧJ���a���Ъ��s�m��ҫإߪ��ä[�ΡA�ΥH�w�m�����s�m���F���B�ӦN�B�s���B�s���B���Τί��s�������~���A�u�v�����ϡv�t�_��Q�ڪ�����������Poftoga-byobyo���@�a�~���A�䤤��Poftoga���O"�_�V"�A����byobyo���O��������N�A�N�����a�H�e�O�Q�ڪ��������y�ɡA�������l�G���_�V�B�A��Ӧ����a�W�A��������������~���A���H�u�v���v�����Ϥ��W�A���ϰ��F�ä[�Τ��~�A�٫ئ�����s���A���ѯN�s���S��a���\�ѹC�ȨɥΡC